জেলা পরিচিতি

জেলার পটভূমি

১৮০০ সালে বৃটিশ শাসনামলে টাঙ্গন, শুক, কুলিক, পাথরাজ ও ঢেপা বিধৌত এই জনপদের একটি ঠাকুর পরিবারের উদ্যোগে বর্তমান পৌরসভা এলাকার কাছাকাছি কোনো একটি স্থানে থানা স্থাপিত হয়। তাদের নাম অনুসারে থানাটির নাম হয় ঠাকুরগাঁও থানা। মতামত্মরে ঠাকুর-অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের সংখ্যাধিক্যের কারণে স্থানটির নাম ঠাকুরগাঁও হয়েছে। ১৮৬০ সালে এটি মহকুমা হিসেবে ঘোষিত হয়। এর অধীনে ছয়টি থানা ছিলো যথা-সদর, বালিয়াডাঙ্গী, পীরগঞ্জ, রাণীশংকৈল, হরিপুর ও আটোয়ারী। ১৯৪৭ সালে ভারতের জলপাইগুড়ি জেলার ৩টি থানা ও কোচবিহারের ১টি থানা (আটোয়ারী ছাড়া পঞ্চগড় জেলার বাকি ৪টি থানা) নিয়ে ১০টি থানার মহকুমা হিসেবে ঠাকুরগাঁও নতুনভাবে যাত্রা শুরু করে। কিন্তু ১৯৮১ সালে আটোয়ারী, পঞ্চগড়, বোদা, দেবীগঞ্জ ও তেতুলিয়া নিয়ে পঞ্চগড় আলাদা মহকুমা হলে ঠাকুরগাঁও এর ভৌগলিক সীমানা ৫টি থানা এলাকায় সংকুচিত হয়ে যায়। থানাগুলি হচ্ছে-ঠাকুরগাঁও সদর, বালিয়াডাঙ্গী, পীরগঞ্জ, রাণীশংকৈল ও হরিপুর। ১৯৮৪ সালের ১ লা ফেব্রুয়ারি এই ৫টি থানা নিয়ে ঠাকুরগাঁও জেলা যাত্রা শুরু করে। ছোট জেলা হলেও ঠাকুরগাঁও একটি প্রাচীন ঐতিহ্যসমৃদ্ধ জনপদ। এখানে যেমন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষ হাজার বছর ধরে তাদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে ধরে রেখেছে, তেমনিভাবে বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলমান শাসনামলের পরিবর্তনের ছোঁয়ায় পালাবদলের প্রক্রিয়া চলছে এখানে। জেলার অতি প্রাচীন পুকুরগুলি এবং গড়গুলির অস্তিত্ব সুপ্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন তুলে ধরে। এই জেলার মানুষ বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার অন্যান্য জনপদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে যোগসূত্র স্থাপন করে সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে। ১৯৭১ এর স্বাধীনতা লাভের পর বরেন্দ্রভূমির অন্যান্য জেলার মতই ঠাকুরগাঁও জেলার মানুষ ক্রমান্বয়ে উন্নততর যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং উন্নয়নের অন্যান্য সুফল লাভে সক্ষম হচ্ছে এবং ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে।ঠাকুরগাঁও জেলার ভৌগোলিক পরিচিতি

ঠাকুরগাঁও জেলার উত্তরে পঞ্চগড় জেলা, পূর্বে পঞ্চগড় ও দিনাজপুর জেলা, পশ্চিম ও দক্ষিণে ভারতের পশ্চিম বাংলা । ঠাকুরগাঁও জেলা ২৫°৪০' হতে ২৬°১০' উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে এবং ৮৮°০৫' হতে ৮৮°৩৬' পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত ।

জেলার নামকরণ

নামের উৎস সন্ধান : নিশ্চিন্তপুর থেকে ঠাকুরগাঁও

‘নিশ্চিন্তপুর’-নামটিউচ্চারিত হলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে নিশ্চিন্তে বসবাসের উপযোগী কোনো গ্রামবা জনপদের ছবি। কিংবা মনে পড়ে যায় বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী উপন্যাসের‘নিশ্চিন্দিপুর’ গ্রামের কথা। কিন্তু কখনো মনে পড়েনা উত্তরের জনপদঠাকুরগাঁওয়ের কথা। কেননা অনেকদিন আগেই চাপা পড়ে গেছে ঠাকুরগাঁওয়ের এইনিশ্চিন্তপুর নামটি। কয়েকজন বিত্তশালী মানুষের খোয়ালী ইচ্ছাকে পূরণ করতেসাধারণের প্রিয় জনপদ নিশ্চিন্তপুরকে পাল্টে করা হয় ঠাকুরগাঁও। আর এ ইতিহাসঅজানা রয়েছে বলে নিশ্চিন্তপুর শব্দটি উচ্চারিত হলে কখনো ঠাকুরগাঁওয়ের কথামনে হয় না। তবে ইতিহাস সচেতন মানুষ আজো আবেগ শিহরিত হৃদয়ে ঠাকুরগাঁওয়েরসঙ্গে নিশ্চিন্তপুরের কথা মনে করেন।

ঠাকুরগাঁওয়েরনাম যে নিশ্চিন্তপুর ছিল তার তেমন কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ এতদিন আমাদেরহাতের কাছে ছিল না। জনশ্রুতি ও মৌজার নাম নিশ্চিন্তপুর হওয়ায় অনুমান করাহতো ঠাকুরগাঁও সম্ভবত এক সময়ে নিশ্চিন্তপুর নামে পরিচিত ছিল। কিন্তুসম্প্রতি একটি মানচিত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হওয়ায় এটা সন্দেহাতীতভাবেপ্রমানিত হয়েছে যে ঠাকুরগাঁওয়ের আদি নাম ছিল ‘নিশ্চিন্তপুর’। ১৭ শ শতাব্দীরকোচবিহারের মানচিত্রে সংলগ্ন এলাকার যে অবস্থান দেখানো হয়েছে তাতেঠাকুরগাঁও ও নিশ্চিন্তপুর নামে দু’টি আলাদা জায়গা চিহ্নিত রয়েছে। টাঙ্গননদীর পূর্ব প্রান্তে দেখানো হয়েছে নিশ্চিন্তপুর এবং এরই কিছুটাউত্তর-পশ্চিমে টাঙ্গন নদীর পশ্চিম প্রান্তে দেখানো হয়েছে ঠাকুরগাঁও।৪এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে টাঙ্গন নদীর পূর্ব প্রান্তের নিশ্চিন্তপুরকেইপরবর্তীতে ঠাকুরগাঁও নাম দিয়ে সদরের নামকরণ করা হয়। আর এর মাধ্যমেইনিশ্চিন্তপুর রূপান্তরিত হয় ঠাকুরগাঁওয়ে। প্রথমে সমগ্র মহকুমা পরিচিত হয়ঠাকুরগাঁও নামে এবং পরে এরই ধারাবাহিকতায় জেলা ঠাকুরগাঁওয়ের পরিচিতি।

ঠাকুরগাঁওয়েরনামকরণের ইতিহাস সম্পর্কে আর যা পাওয়া গেছে তাহলো, বর্তমানে যেটি জেলা সদরঅর্থাৎ যেখানে জেলার অফিস-আদালত অবস্থিত সেখান থেকে ৮ কিলোমিটার উত্তরেআকচা ইউনিয়নের একটি মৌজায় নারায়ণ চক্রবর্তী ও সতীশ চক্রবর্তী নামে দুই ভাইবসবাস করতেন। সম্পদ ও প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে তারা সেই এলাকায় খুব পরিচিতছিলেন। সেখানকার লোকজন সেই চক্রবর্তী বাড়িকে ঠাকুরবাড়ি বলতেন। পরে স্থানীয়লোকজন এই জায়গাকে ঠাকুরবাড়ি থেকে ঠাকুরগাঁও বলতে শুরু করে। চক্রবর্তীবাবুরা এখানে একটি থানা স্থাপনের প্রয়োজন অনুভব করেন। তাদের অনুরোধেজলপাইগুড়ির জমিদার সেখানে একটি থানা স্থাপনের জন্য বৃটিশ সরকারকে রাজিকরান। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকে এখানে একটি থানা স্থাপিত হয়। আর তারনাম দেওয়া হয় ঠাকুরগাঁও থানা। পরবর্তীতে নানা কারণে টাঙ্গন নদীর পূর্বতীরেনিশ্চিন্তপুরে ঠাকুরগাঁও থানা স্থানান্তরিত হয়। আর এই থানাকে কেন্দ্র করে১০টি থানা নিয়ে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে ঠাকুরগাঁও মহকুমা গঠিত হয়। বর্তমানপঞ্চগড় জেলার ৫টি থানাই তখন ঠাকুরগাঁও মহকুমার অন্তর্গত ছিল। ১৯৮৪খ্রিস্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারি ৫টি থানা নিয়ে এই ঠাকুরগাঁওয়ের নামবাংলাদেশের মানচিত্রে চিহ্নিত হয় জেলারূপে। জেলারূপে নতুন হলেও জনপদ হিসেবেঠাকুরগাঁওয়ের রয়েছে এক সুপ্রাচীন ইতিহাস ।

জেলার ঐতিহ্য

ঠাকুরগাঁও জেলার ঐতিহ্য

নদী মেখলা প্রকৃতি দুলালী এই বাংলাদেশে সংস্কৃতি ও জীবনধারার সাথে লোক সংস্কৃতি অবিচ্ছেদ্য। আজ অত্যাধুনিক বিজ্ঞানের যুগে সভ্যতার চরম বিকাশ হওয়ার সাথে সাথে বাংলার পল্লী জীবনের জীবনযাত্রা পদ্ধতিতে, আচার-অনুষ্ঠানেও পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে। কিন্তু এতদসত্বেও তা একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। এই দেশ কৃষির- এই দেশ কৃষকের। তারই প্রতিফলন রয়েছে ঠাকুরগাঁও-এর পরতে পরতে। এখানে দিনান্তে শ্রান্ত ক্লান্ত কৃষকের ঘরের দাওয়ায় মাদুর পেতে বসে কেরোসিনের বাতি জ্বালিয়ে সোনাভানের পুঁথি কিংবা দেওয়ান ভাবনার পালাপাঠের আসর বসে। লোকসাহিত্য, লোকনৃত্য, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, বাউল মুর্শিদি, মারফতী, কবিগান, যাত্রা, জারী, কীর্তন, পালাগান ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে ঠাকুরগাঁওয়ের লোকসংস্কৃতির অবদান রয়েছে। সমগ্র দেশের লোকসংস্কৃতির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য থাকলেও ভৌগোলিক পরিবেশের কারণে অঞ্চল ভেদে এখানে এর ভিন্নতা লক্ষ করা যায়।

উৎসব অনুষ্ঠান

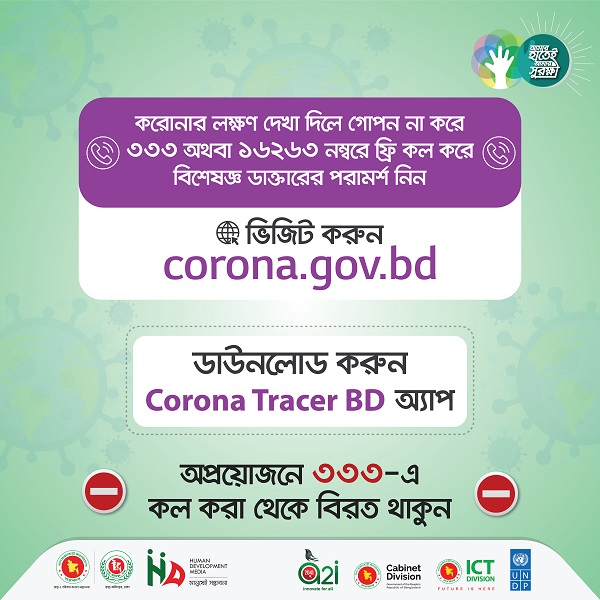

ঠাকুরগাঁওয়ে বার মাসে তের পার্বণ লেগেই আছে। মুসলমানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা, মিলাদুন্নবী, মুহররম (আশুরা), শবে বরাত ইত্যাদি। হিন্দুদের তো পূজাপার্বণের অন্ত নেই। তাদের প্রধান উৎসব দুর্গা পূজা, কালীপূজা, লক্ষ্মীপূজা, ভাইফোঁটা, সরস্বতী পূজা, চড়কপূজা, রাসযাত্রা, দোলযাত্রা, জন্মাষ্টমী ইত্যাদি। আর নববর্ষ, নবান্ন, পৌষ সংক্রান্তি সব সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত। কোন শুভ কাজ শুরু করার আগে এবং কোন সুসংবাদ পেলে মুসলমানদের মধ্যে মিলাদ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। লক্ষণীয় ঈদ, দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতীপূজায় হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা পরস্পরের বাড়িতে সৌজন্য সাক্ষাতে যায়, আমন্ত্রিতও হয়। এছাড়া বিয়ে, আকিকা, খাতনা, জন্মদিন, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি অনুষ্ঠান উপলক্ষে সব সম্প্রদায়ের লোককেই আমন্ত্রণ জানানো হয়। ধর্ম এখানে কোন বাধা নয়। সবেবরাতের রুটি হালুয়া বা রুটি মাংস খাওয়া, বাদ্যযন্ত্রের সাথে মহরমের লাঠি খেলা বা তাজিয়া মিছিল এসবকে আর ধর্মীয় উৎসব বা অনুষ্ঠান মনে হয় না। এগুলো আমাদের লোকসংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নববর্ষ উপলক্ষে পাখি শিকার, মাছ শিকার, বনভোজন, পিচকারী দিয়ে রং খেলা, নিমপাতা, তিতারী শাক ইত্যাদি তিক্ত ভাজা খাওয়া, পান্তা ভাত খাওয়া, সাধারণ মানুষের সাংস্কৃতিক আচার। মুসলমানদের বিয়ের অনুষ্ঠানে কাজী বা মৌলভী সাহেব উকিল, সাক্ষীর মাধ্যমে বর ও কনের সম্মতি আদায় করে দোয়া কালাম পড়ে বিয়ে পড়ায়। হিন্দুদের বিয়েতে পুরোহিত বৈদিক মন্ত্র পাঠ করে বিয়ের কাজ সম্পন্ন করে। বিয়ে পড়ানো এবং আনুষ্ঠানিক কিছু পদ্ধতি ছাড়া অন্যান্য আচার অনুষ্ঠানে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নেই। বিয়ের ২/৩ দিন আগে থেকে শুরু হয়ে যায় ‘গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান। বর কনে উভয় পক্ষের মেয়েরা যায় উভয়ের বাড়িতে হলুদ মাখাবার জন্য। কাপড়-চোপড়, প্রসাধনী, পান সুপারি, মিষ্টি, হলুদ, মেহেদী ইত্যাদি দিয়ে হলুদের ডালা সাজিয়ে পাঠানোর রীতি প্রচলিত আছে। এ ধরনের রীতি আগেও ছিল, তবে এখন এর আধুনিকায়ন হয়েছে। হলুদ কুটা হয় ছাম গাহিনে। ৩, ৫ বা ৭ জন (বেজোড় সংখ্যা) মহিলা এক সাথে একটি গাহিনে হাত দিয়ে হলুদ কুটা শুরু করে। বর ও কনেকে হলুদ মাখানো হয়, মিষ্টি খাওয়ানো হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে অভ্যাগত মহিলা অতিথিদেরও হলুদ মাখানো হয়, মহিলারা নিজেদের মধ্যেও হলুদ মাখামাখি করে। এমনকি কোন কোন সময় রং খেলা পর্যন্ত গড়ায়। ‘গায়ে হলুদ’ অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদেরকে সাধ্যানুযায়ী আপ্যায়ন করা হয়। কোথাও কোথাও হলুদ দেওয়ার অনুষ্ঠানে বর ও কনের দ্বারা কালাই ভাঙ্গানো হয়। এ কাজে ঠাকুরীকালাই (মাসকলাই) ব্যবহার করা হয়। অনুষ্ঠান চলাকালে মহিলারা গলা ধরাধরি করে গীত (বিয়ের গান) গায়। মুসলমানদের মৃত্যুর পর কুলখানি, চল্লিশা, তামদারী ইত্যাদি অনুষ্ঠানে মৃতের জন্য দোয়া করা ছাড়াও সাধ্যানুযায়ী খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এই রেওয়াজ চলে আসছে যুগ যুগ ধরে। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে কারো মৃত্যু হলে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানেও সাধ্যানুসারে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, তবে মাছ মাংস বর্জন করা হয়। জীবন যাত্রা ঠাকুরগাঁও জেলার গ্রামাঞ্চলে অতীতে পাকা ঘর-বাড়ি ছিলনা বললেই চলে। ছিল খড়ের বা কাশের ছাউনি ঘর ও বাঁশের তৈরি বেড়া বা মাটির দেওয়াল। অপেক্ষাকৃত সচ্ছল পরিবারে দেখা যেতো টিনের ছাউনি দেওয়া ঘর। আধা পাকা বা পাকা বাড়ি ছিল দু-একটা। এখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। এখন প্রচুর টিনের ঘর, আধাপাকা ও পাকা বাড়ি দেখা যায়। প্রধান পেশা কৃষি। জোতদার, প্রান্তিক চাষী, ভূমিহীন চাষী, ক্ষেতমজুর প্রায় সবাই কৃষির উপর নির্ভরশীল। যারা শহরে ব্যবসা করছেন তাদেরও অনেকের আয়ের উৎস কৃষি। ব্যবসায়ীও রয়েছে কিছু। শহর থেকে গ্রামের হাটবাজার পর্যন্ত দোকান, পাইকারী ইত্যাদি নানাভাবে ব্যবসার সঙ্গে জড়িত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ। কিছু চাকরিজীবীও রয়েছেন। শিক্ষকতা, চিকিৎসা, সরকারি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত সব মিলিয়ে চাকরিজীবীর সংখ্যাও নগণ্য নয়। এছাড়া রয়েছে হাতে গোনা কিছু কর্মজীবী, যারা লোকশিল্পের সাথে জড়িত। কৃষকদের প্রধান উৎপাদিত খাদ্য শস্য ধান, গম, যব, কাউন, ডাল, ভূট্টা ইত্যাদি। অর্থকরী ফসল হলো পাট ও ইক্ষু। কারো কারো আম, কাঁঠাল, সুপারি, নারিকেলের বাগান রয়েছে, কেউ বা পুকুরে মাছের চাষ করছে। এভাবেই আয় করে জীবিকা নির্বাহ করছে। এই অঞ্চলের মানুষের প্রধান খাদ্য ভাত, মাছ, মাংস, নানা ধরনের সব্জি। অতীতে এখানকার মানুষ গমের আটার রুটি খেতোই না। গম চাষও হতো না। পাকিস্তানী শাসনামলের মাঝামাঝি সময় থেকে এই অঞ্চলে গম চাষের প্রচলন শুরু হয়। এখনতো রুটিও প্রধান খাদ্যের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। কয়েকটি বিশেষ খাবার এ অঞ্চলে প্রচলিত আছে। যেমন পাটশাক ও লাফা শাকের ঝোল, সিদলের ভর্তা, চেং বা শাটি (টাকি) মাছের পোড়া বা সিদ্ধ ভর্তা, কচি কচু পাতার পোড়া বা সিদ্ধ ভর্তা, পেল্কা। এগুলো অনেকেরই প্রিয় খাবার। কাঁচা আমের তরকারি, কাঁচা কাঁঠালের তরকারি, আমসি বা টমেটোর টক খেতে পছন্দ করেন। শীতকালে তৈরি হয় নতুন ধানের ভাকা (ভাপা পিঠা), পাকোয়ান, নুনাস বা নুনিয়া, চিতুয়া, গুড়গুড়িয়া ইত্যাদি নানা নামের নানান পিঠা। আঁখের নতুন গুড় দিয়ে তৈরি হয় খৈয়ের মুড়কি, মুড়ির নাড়ু, চিড়ার চিপড়ি। এগুলো খুবই উপাদেয়। এখানকার মানুষ অতিথিপরায়ন। গ্রামাঞ্চলে চা-নাস্তা দিয়ে আপ্যায়ন করা সম্ভব না হলেও গুয়া-পান, বিড়ি দিয়ে অতিথি আপ্যায়ন করা হয়। অতীতে নারিকেলের তৈরি হুঁকার প্রচলন ছিল কৃষকদের মধ্যে, এখন তা বিলুপ্ত প্রায়। তার স্থান দখল করে নিয়েছে বিড়ি ও সিগারেট। সম্পন্ন গেরস্থ বা জোতদারদেরও আজ আর আলবোলায় সুগন্ধি তামাক সেবন করতে দেখা যায় না। সাধারণ মানুষের পোশাক লুঙ্গি, গেঞ্জি, ধুতি, গামছা, সার্ট, পায়জামা ও পাঞ্জাবী। ভদ্র, শিক্ষিত ও সচ্ছল পরিবারের লোকেরা সার্ট, প্যান্ট, পায়জামা, পাঞ্জাবী, জুতা, মোজা পরিধান করে, অতীতেও করতো। নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীন লোকেরাও এখন অনেকে সার্ট, প্যান্ট, সোয়েটার ও কোট পরিধান করে পুরাতন বিদেশী বা দেশী (সেকেন্ড হ্যান্ড) কাপড় সহজলভ্য হওয়ার কারণে। শীতকালে সাধারণ মানুষ গায়ের চাঁদর এবং অপেক্ষাকৃত বিত্তবান লোকেরা দামি শাল, সোয়েটার, কোট, মাফলার ইত্যাদি পরিধান করে। অতীতে শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকেরা হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে ধুতি পরিধান করতো। বিত্তহীন পরিবারের মহিলারা সেলাই ছাড়া একখন্ড কাপড় বুকের উপর বেঁধে পরিধান করতো। একে বলা হতো ‘বুকানী’ বা ‘ফতা’। কেউ কেউ দুখন্ড কাপড় ব্যবহার করতো। একটা কোমরে বেঁধে নিচের অংশ ঢাকতো, অপরটা বুকের উপর জড়িয়ে নিতো। গহনা পরার প্রচলন পূর্বেও ছিল, এখনও আছে। তবে অতীতে গ্রামের মহিলারা দস্তার মল পড়তো। এখন মল পড়ার প্রচলন উঠে এসেছে শহরে শিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে, তবে আর দস্তার নয় রূপার। সাধ্যানুযায়ী সোনার গহনা পরার প্রচলন সচ্ছল পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। নিম্নবিত্ত বা একেবারে দরিদ্র পরিবারে বাধ্য হয়ে বিয়ের সময় ধার কর্জ করে সোনার গহনা মেয়েকে দেয়। কিন্তু দারিদ্রে্যর কারণে বিয়ের কিছুদিন পরে সেগুলো বিক্রি হয়ে যায়। দরিদ্র পরিবারের মেয়ে বা মহিলাদের জন্য অনেকটা সুবিধা এনে দিয়েছে নকল সোনার (ইমিটেশন) গহনা। বিয়ের সময় কমপক্ষে নাকের নথুয়া (নোলক), নিদেন পক্ষে খিলা (নাক ফুল) না হলে বিয়ে হয় না। এ ধরনের বিশ্বাস থেকে এখনও দরিদ্র পরিবারে সোনার প্রচলন টিকে আছে। গ্রামাঞ্চলে সাধারণ যানবাহন হিসেবে ব্যবহৃত হতো গরু বা মহিষের গাড়ি। ব্যবসায়ীরা এই গাড়িতে হাট বাজারে দোকানের মালপত্র আনা নেওয়া করতো, গেরস্থরা ধান, পাট, সরিষা ইত্যাদি বিক্রি করতে নিয়ে যেতো গরুর গাড়িতে করে। ছই বা টোপর দেওয়া গরু গাড়িতে খড় বিছিয়ে বিছানা পেতে অবস্থাপন্ন লোকেরা আত্মীয়ের বাড়ি মেহমান খেতে কিংবা রেল স্টেশনে ট্রেন ধরতে যেতো। যে কোন ধরনের মাল পরিবহনের একমাত্র বাহন ছিল গরুর গাড়ি। অনেকে গরুর গাড়ি ভাড়া দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতো। কিন্তু এখন আর গরু বা মহিষের গাড়ির প্রচলন আর নেই। কেননা, গরুর গাড়ির জায়গা দখল করে নিয়েছে রিকশা ভ্যান। তাই আজ আর গাড়িয়াল ভাই’র গান শোনা যায় না। ভ্যান চালকের কণ্ঠে শোনা যায় বাংলা বা হিন্দি সিনেমার চটুল গানের সুর। এখন গ্রামাঞ্চলে মাল পরিবহন থেকে শুরু করে আত্মীয়ের বাড়ি যাওয়া, হাটে বাজারে পণ্য আনা নেওয়া সবই সম্পন্ন হচ্ছে রিকশা ভ্যানে। এছাড়া যাতায়াতের জন্য গ্রামের প্রত্যন্ত এলাকা পর্যন্ত মিশুক, টেম্পু ও মিনিবাসের সুবিধা এখন সহজলভ্য হয়ে পড়েছে। অনেকের বাড়িতে এখন মোটরসাইকেল দেখা যায়। কিন্তু অতীতে এটা ছিল কল্পনার বাইরে। তবে বাই সাইকেল চলতে দেখা যেতো রাস্তা ঘাটে। শহর এবং গ্রামের সম্ভ্রান্ত পরিবার ছাড়া চেয়ার, টেবিল, পালংক, ড্রেসিং টেবিল, আলনা এসব আসবাব পত্রের প্রচলন ছিল না। সাধারণ পরিবারের অতিথি আসলে পিঁড়ি, দড়ির খাট, (স্বল্প উচ্চতা সম্পন্ন বাঁশের খুঁটির উপর রশি দিয়ে ছাওয়া), সপ্ বা পাটি বসতে দেওয়া হতো। নিকটাত্মীয় হলে শোবার ঘরের বিছানায় বসতো। অতিথি বা মেহমানকে ভাত খাওয়াতো পাটি বিছিয়ে। সম্ভ্রান্ত পরিবারে মেহমানকে খাওয়ানো হতো বিছানার উপর দস্তরখান বিছিয়ে। পাটি বা মাদুর বিছিয়ে খাওয়ানোর প্রচলন এখনো আছে, তবে তা একেবারে নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারে। আর দস্তরখানের প্রচলন আর নেই। কেননা চেয়ার টেবিল, ডাইনিং টেবিল এখন আর শহুরে শিক্ষিত বিত্তবানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; চলে এসেছে গ্রামের সাধারণ মানুষের ঘরে। অতীতে গেরস্থালি তৈজসপত্রের মধ্যে মাটির তৈরি হাঁড়ি, থালা, ঢাকনা, তাওয়া, দস্তার তৈরি ডেকচি, কড়াইল, থালা, বাটি, গ্লাস, চামচ, লোহার কড়াই, বাঁশের তৈরি লকরী বা নাখুরি, ডাল ঘুটার জন্য লাহি, ডই বা ডুয়ার প্রচলন ছিল। এগুলোর ব্যবহার কম বেশি এখনও চলছে। তবে বিবর্তিত হয়ে টিনের তৈরি তৈজসপত্র, পরবর্তীতে স্টীলের তৈরি এবং ইদানিং কালে ম্যালামাইনের তৈজসপত্র ব্যবহার করছেন সাধারণ মানুষ। সম্ভ্রামত্ম পরিবারে কাঁচের এবং চিনামাটির তৈজসপত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। পাথরের তৈরি শিলপাটায় বা হামান দিস্তায় অতীতেও মসলা পিষা হতো, এখনো হয়। গ্রামাঞ্চলে ধান কুটা হতো ঢেঁকিতে বা ছাম-গাহিনে। দরিদ্র পরিবারের মহিলারা নিজেদের ছাড়াও সম্পন্ন গেরস্থদের ধান কুটে দিতো পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। পারিশ্রমিক দেওয়া হতো ধান বা চাউল দিয়ে। এভাবে তারা চিড়া, মুড়ি, খৈ ইত্যাদি তৈরি করে দিতো। এটা দরিদ্র মহিলাদের অনেকেরই জীবিকা ছিল। এখন এই পেশাটির আর অসিত্মত্ব নেই বললেই চলে। গ্রামে বিদ্যুৎ আসায় অনেক ছোট বড় চাল কল গড়ে উঠেছে। চাল, চিড়া, মুড়ি, চালের আটা এমনকি মরিচ ও হলুদের গুড়া কলের মাধ্যমে পাওয়া যায়। বেশির ভাগ লোকই এগুলো হাট বাজার থেকে কেনে। ফলে এই জীবিকার মহিলারা এখন ক্ষেত মজুরে পরিণত হয়েছে। ঠাকুরগাঁও জেলার অর্থনীতি কৃষি নির্ভর হওয়ার কারণে এখানকার লোক সংস্কৃতি কৃষি নির্ভর। কৃষকেরা ভোর বেলা সূর্য উঠার আগেই হাল গরু নিয়ে ক্ষেতে চলে যেতো কিছু না খেয়েই। এক প্রহর বেলা হলে (সকাল নয়-দশটা) পরিবারের কেউ অর্থাৎ ছেলে, মেয়ে বা স্ত্রী পানতা নিয়ে যেতো ক্ষেতে। ক্ষেতের আইলে বসে কৃষক পিয়াজ মরিচ দিয়ে পানতা খেয়ে নারিকেলের হুঁকোয় বা ছিলিমে ধুমপান করতো মনের সুখে। বিশ্রাম নিয়ে আবার লেগে যেতো কাজে। বাড়িতে ফিরে বেলা তিন প্রহরে (বিকেল তিন-চারটা)। গোসল সেরে ভাত খেয়ে বিশ্রাম নিত গাছতলায়, মাচায় শুয়ে বসে। পড়মত্ম বেলায় কেউ বা যায় হাট-বাজারে, কেউ বাড়ির প্রয়োজনীয় কাজ সারে। এ বেলা আর ক্ষেতের কাজে যায় না। কর্মহীন অলস দুপুরে, অবিরাম বৃষ্টির দিনে অথবা সন্ধ্যায় কেরোসিনের কুপি জ্বালিয়ে সোনাভান, লায়লী মজনু, পুঁথি পাঠ, তাস খেলা, পাট দিয়ে রশি তৈরি করা, গান গাওয়া মহিলাদের দাওয়ায় বসে কাঁথা সেলাই অথবা পাট থেকে শিকা তৈরি করা, শীতকালে উঠানে বসে ‘পোড়’-এ আগুন পোহানো, এসবই অতীতের অতি পরিচিত দৃশ্য। আধুনিক সভ্যতার যান্ত্রিক জীবনে এসব দৃশ্য আর চোখে পড়েনা। ছেলেদের হা-ডু-ডু, দাড়িয়াবান্ধা, পাকিভোট এবং মেয়েদের এক্কা-দোক্কা, বুড়ি-চিঁ, এ্যাপেন্টি বায়োস্কোপ ইত্যাদি খেলা আজকাল আর দেখা যায় না। জেলার সাধারণ মানুষেরা আটপৌরে ভাষা হিসেবে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেন। শহর ও গ্রামের শিক্ষিত পরিবারে কেউ কেউ শুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করেন। আঞ্চলিক ভাষা জেলার সর্বত্র প্রায় একই রকম হলেও দূরত্ব ভেদে উচ্চারণে বা বলবার ভঙ্গিমায় সামান্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে এর তারতম্য ঘটে যেমন- ‘খেয়েছি’ এই ক্রিয়াপদের আঞ্চলিক উচ্চারণ ‘খাইচু’, কোথাও ‘খাইযু’। ‘খেয়েছে’, এর উচ্চারণ কোথাও ‘খাইচে’, আবার কোথাও ‘খাইয়ে’। লোকশিল্প ঠাকুরগাঁও জেলায় রয়েছে কুম্ভকার, কর্মকার, স্বর্ণকার, জেলে, তাঁতী, কাঠমিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি, বাঁশের কাজ করে হাঁড়ি বা ডোম। মাটির তৈরি জিনিসপত্রের মধ্যে পাওয়া যায় হাঁড়ি, কলস, পাতিল, থালা, বাটি, ঢাকনা, তাওয়া, মাছ ধোয়ানী, টব, ফুলদানী, প্রদীপ, ধুপদান, ছিলিম, দেবদেবীর মূর্তিসহ শো-কেসে সাজিয়ে রাখার মত নানা প্রাণীর মূর্তি। কর্মকাররা তৈরি করে কাসেত্ম, দা, কাঠারী, বটি, সর্ত্তা বা জাতী, হামান দিস্তা, হালের ফাল, খুন্তি, ডোহকী, কুড়াল, বশিলা ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি। অতীতে তারা গরু গাড়ির চাকা তৈরি করতো। এখন গরুর গাড়ির প্রচলন না থাকায়, থাকলেও লোহার চাকার ব্যবহার না থাকায় আর চাকা তৈরি করতে দেখা যায় না। বাঁশের তৈরি জিনিস পত্রের মধ্যে ঢাকী, চাঙ্গারী, বাহুংকা বা বইংঘা, কুলা, ডুলি, চাটাই, ফুলের ডালা, ধামা, খৈ চালনী, পাখা, মাছ ধরার ডিহিরী, জালাঙ্গা, পোলোই, ছোট খাট, খাটিয়া ইত্যাদি। কাঠমিস্ত্রি তৈরি করে চেয়ার, টেবিল, সোফা, খাট, ড্রেসিং টেবিল, শো-কেস, মিটসেফসহ নানা আসবাবপত্র। গ্রামে কোন কোন কাঠ মিস্ত্রি মানুষের বাড়িতে গিয়েও কাজ করে। এরা টিনের ঘরেরও কাজ করে। রাজমিস্ত্রিরা পাকা ঘরের কাজ করে। স্বর্ণকারেরা তৈরি করে বিভিন্ন ধরনের সোনা ও রূপার গহনা। এক সময় তাঁতীদের অবস্থা ভালই ছিল। তাঁতের কাপড় গ্রাম অঞ্চলে বিক্রি হতো ভালই। এই পেশার মানুষেরা এখন কৃষি বা অন্য পেশায় নিয়োজিত হয়েছে। তবুও এখনও গামছা, ডাং বা দৌর (এক ধরনের বিছানা) তৈরি হয়। তবে এরা এখন পুরাতন উল দিয়ে কম্বল ও গায়ের চাঁদর তৈরি করে বিক্রি করে এগুলোর চাহিদাও আছে দরিদ্র মানুষের কাছে। এছাড়াও অনেকে মোটা সুতা দিয়ে ফিকাজাল, লাফিজাল তৈরি করে বিক্রি করে। কেউ কেউ পাট দিয়ে রশি বানিয়ে বিক্রি করে। বলার অপেক্ষা রাখে না, বর্তমানে নাইলনের রশি ও সুতলীর প্রচলন হওয়ায় হাতের তৈরি রশির চাহিদা আর নেই। ঝিনুক থেকে চুন তৈরি করতো একটা সম্প্রদায়। এই চুন পানের সাথে খাওয়ার জন্য ব্যবহার হয়। এই শিল্পও এখন প্রায় ধ্বংসের পথে। রাণীশংকৈল ও বালিয়াডাঙ্গী এলাকায় কিছু মানুষ ‘মথা’ দিয়ে সপ বা পাটি তৈরি করে বাজার জাত করে। লোকসাহিত্য লোক সংস্কৃতির একটা প্রধান অঙ্গ লোকসাহিত্য। লোককাহিনী, লোকসংগীত, ভাওয়াইয়া, বিয়ের গীত, পালাগান, ছড়া, ধাঁধা ও প্রবাদ প্রবচন লোক সাহিত্যের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। এগুলো মূলত অলিখিত সাহিত্য। পাড়াগায়ের অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত নরনারীর রস পিপাসা মিটানোর তাগিদেই এর সৃষ্টি। এগুলো মানুষের মুখে মুখে সৃষ্টি হয়েছে, মুখে মুখেই চলে এসেছে। এর রচয়িতারা চিরদিন লোক চক্ষুর অন্তরালে থেকে গেছে। আধুনিককালে এগুলোকে বইয়ের পাতায় বন্দি করার চেষ্টা করা হলেও বহুকাল ধরে তা গ্রামের পথে ঘাটে নরনারীর মুখে মুখে বিচরণ করছে। লোককাহিনী গ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত লোক কাহিনীগুলো মূলত সাধারণ মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য সৃষ্টি। এগুলোতে তত্ত্ব কথা বা শিক্ষনীয় কিছু নেই। বরং স্থূল হাস্যরস সহ আদিরস বিদ্যমান। বেশিরভাগ কাহিনী বাস্তবতার সাথে সম্পর্কহীন। রাজা-রানী, জ্বিন-ভূত, রাক্ষস-খোক্ষস, সিংহ-বকরী, বোকা-পাগল, এই ধরনের অতি পরিচিত কাহিনীগুলোই লোক কাহিনীর ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রবাদ প্রবচন মানুষের সূক্ষ্মতম অভিজ্ঞতার ফসল প্রবাদ প্রবচন। এর মাধ্যমে মানুষ নিজের চলমান জীবনের প্রয়োজনীয় উপলব্ধি ছড়িয়ে দেয় অন্যকে। মানুষ তা জড়িয়ে নেয় জীবনের সাথে। ১। বসিবা দিলে শুতিবা চাহে। ২। নরম মাটিত বিলাই হাগে। ৩। হবে ছুয়া কহিবে বাপ, তে জুড়াবে মনের তাপ। ৪। মাঘ মাসের জারে ভঁইষের শিং নড়ে। ৫। আমও গেল, ছালাও গেল্। ৬। হাজার ধুলেও কয়লার নি যায় রং সাত ধুয়া দিলেও শুটকির নি যায় গন্। ৭। যত খাউক হলুয়া রুটি তাহুঁ ওই পচকটা কটি। ৮। কিয়ের মাঝত কি তিত কল্লাত ঘি।করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

কেন্দ্রীয় ই-সেবা

গুরুত্বপূর্ণ লিংক

জরুরি হটলাইন

মাস্ক পরুন সেবা নিন

মোট পরিদর্শক

Visit Today : 52 Visit Today : 52 |

Visit Yesterday : 39 Visit Yesterday : 39 |

This Month : 130 This Month : 130 |

This Year : 4315 This Year : 4315 |

Total Visit : 39125 Total Visit : 39125 |